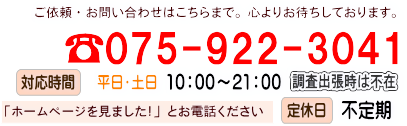

お問い合わせをお待ちしております

TEL. 075-922-3041

営業時間 AM10:00 ~ PM21:00

山家藩家臣のご先祖調べ

美濃斎藤氏の家臣であった谷衛好は織田信長、豊臣秀吉に仕えます。

天正7年(1579)播磨三木合戦で谷衛好は討死しますが、初陣であった谷衛友は、その場で父の仇を討ち取り、遺骸を奪い返すという武勲を立てました。

若くして家督を継いだ谷衛友は、天正10年(1582)頃に丹波国何鹿郡山家村に移封されて、1万6000石余を領知しました。

その後、秀吉の主要な合戦には参陣し、数々の武功を挙げ、秀吉によってその勇敢さを称賛されました。

「関ケ原の合戦」では、西軍石田方に与し、丹波田辺城(舞鶴市)の攻撃に加わりましたが、密かに田辺城中の細川方と内応し、空砲を撃ったとされます。

戦後、細川氏から報告を受けた徳川家康は、谷衛友の所領を安堵しました。

「大坂の陣」では、徳川秀忠に従って出陣し、三男衛勝と四男衛政を率いて活躍しました。谷衛友は晩年秀忠の御伽衆となっています。

谷衛友は衛之(上杉領)・衛勝(十倉領)・衛冬(梅迫領)を分家させ、寛永5年(1628)旗本谷領が成立します。

山家藩は、徳川幕府成立以降谷氏が支配し、そのまま明治維新を迎えています。

| 藩庁 | 山家陣屋(綾部市広瀬町) | |

| 江戸屋敷 | ||

| 石高(表高) | 1万石 | |

| 江戸城控間 | 柳間 | |

| 格付け | 陣屋 | |

| 爵位 | 子爵 |

■山家藩の歴代藩主

| 谷氏 | 家紋:揚羽蝶紋 本姓:宇多源氏佐々木氏流? |

||

| 菩提寺:臨済宗覚応寺 (綾部市旭町) | |||

| 代数 | 氏名 | 官位 | 在職 |

| 1 | 谷 衛友 (もりとも) |

従五位下・ 出羽守 |

慶長5年(1600) ~ 寛永4年(1627) |

| 2 | 谷 衛政 (もりまさ) |

従五位下・ 大学頭 |

寛永5年(1628) ~ 寛文2年(1662) |

| 3 | 谷 衛広 (もりひろ) |

従五位下・ 出羽守 |

寛文2年(1662) ~ 元禄2年(1689) |

| 4 | 谷 衛憑 (もりより) |

従五位下・ 播磨守 |

元禄2年(1689) ~ 享保2年(1717) |

| 5 | 谷 衛衝 (もりみち) |

従五位下・ 出羽守 |

享保2年(1717) ~ 宝暦12年(1762) |

| 6 | 谷 衛将 (もりまさ) |

従五位下・ 大学頭 |

宝暦12年(1762) ~ 宝暦14年(1764) |

| 7 | 谷 衛秀 (もりひで) |

従五位下・ 播磨守 |

宝暦14年(1764) ~ 安永9年(1780) |

| 8 | 谷 衛量 (もりかず) |

従五位下・ 播磨守 |

安永9年(1780) ~ 享和元年(1801) |

| 9 | 谷 衛萬 (もりたか) |

従五位下・ 大学頭 |

享和元年(1801) ~ 文化13年(1816) |

| 10 | 谷 衛弥 (もりみつ) |

従五位上・ 右京亮 |

文化13年(1816) ~ 文政3年(1820) |

| 11 | 谷 衛昉 (もりやす) |

従五位下・ 出羽守 |

文政3年(1820) ~ 弘化2年(1845) |

| 12 | 谷 衛弼 (もりのり) |

従五位下・ 播磨守 |

弘化2年(1845) ~ 安政2年(1855) |

| 13 | 谷 衛滋 (もりしげ) |

従五位上・ 大膳亮 |

安政2年(1855) ~ 明治4年(1871) |

■山家藩の家臣団

幕末期の分限帳によると、知行取が30名、扶持取と蔵米取が65名、足軽が16名、士分扱いとされた大庄屋・商人が28名いました。

最高位の家老の知行高は120石で、大半の中級武士クラスの俸禄です。

役職としては、御用人・江戸留守居・番当・寺役・御次(見習いか)・代官・山方・番役・郷方・蔵方などがありました。

⇒江戸時代の武家の一生(ライフサイクル)