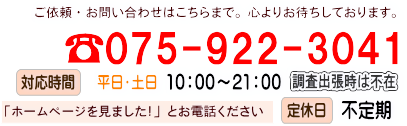

お問い合わせをお待ちしております

TEL. 075-922-3041

営業時間 AM10:00 ~ PM21:00

田辺藩家臣のご先祖調べ

戦国時代、丹後国は守護一色氏が治めていましたが、天正7年(1579)織田信長配下の細川藤孝と明智光秀により制圧され、

その功績により細川藤孝が丹後一国を与えられ、田辺城(現・舞鶴市)を拠城とします。

天正10年(1582)6月、親戚であった明智光秀が「本能寺の変」を起こすと、家督を細川忠興に譲り、自らは隠居して光秀を裏切ります。

その功績により羽柴秀吉から丹後国の領地を安堵されています。

慶長5年(1600)、「関ヶ原の戦い」が起こると、藤孝は東軍家康方に組した細川忠興に代わって舞鶴城に籠城、500に満たない手勢で西軍石田方1万5千人の軍勢を迎えうちました。

この時、大坂屋敷にいた忠興の妻ガラシャは屋敷に火を放って自害しています。

その後、「関ヶ原合戦」の戦功により、細川氏は豊前国小倉藩へ転封となり、代わって信濃国飯田より京極高知が丹後一国12万石余を与えられます。

京極家は室町幕府侍所長官と勤め、出雲・飛騨守護を務めた名門です。京極高知は豊臣秀吉に仕え、羽柴姓を許されています。

秀吉死後は徳川家康に接近し、徳川方の武将として戦功を上げました。

京極高知は遺領を3分割し、嫡男京極高広には宮津藩7万石余(のち3代で改易)、

三男京極高三には田辺藩5万5千石(3代で転封)、婿養子京極高通には峰山藩1万3千石を相続させました。

寛文8年(1668)、3代京極高盛は但馬国豊岡藩に転封となり、代わって譜代大名牧野親成が3万5千石で入り、以後明治維新まで牧野家が藩主を務めました。

6代藩主牧野宣成は老中松平定信のブレーンとして幕政に参与し、藩政では藩校明倫斎を創設して、藩士子弟の教育振興に努めています。また凶作に備えて備蓄制度を整備しました。

| 藩庁 | 田辺城(舞鶴市) | |

| 江戸屋敷 | 上屋敷 (中央区日本橋兜町 東京証券取引所) | |

| 石高(表高) | 3万5千石 | |

| 江戸城控間 | 雁間 | |

| 格付け | 城主 | |

| 爵位 | 子爵 |

■田辺藩の歴代藩主

| 牧野氏 | 家紋:三つ柏紋 本姓:田口氏流 |

||

| 菩提寺:浄土宗見樹寺 (舞鶴市西) |

|||

| 代数 | 氏名 | 官位 | 在職 |

| 1 | 牧野親成 (ちかしげ) |

従四位下・ 侍従 |

寛文8年(1668) ~ 延宝元年(1673) |

| 2 | 牧野富成 (とみしげ) |

従五位下・ 因幡守 |

延宝元年(1673) ~ 元禄6年(1693) |

| 3 | 牧野英成 (ひでしげ) |

従四位下・ 河内守 |

元禄6年(1693) ~ 元文2年(1737) |

| 4 | 牧野明成 (あきしげ) |

従五位下・ 因幡守 |

元文2年(1737) ~ 寛延3年(1750) |

| 5 | 牧野惟成 (これしげ) |

従五位下・ 豊前守 |

寛延3年(1750) ~ 天明3年(1783) |

| 6 | 牧野宣成 (ふさしげ) |

従五位下・ 佐渡守 |

天明3年(1783) ~ 文化元年(1804) |

| 7 | 牧野以成 (もちしげ) |

従五位下・ 豊前守 |

文化元年(1804) ~ 文政8年(1825) |

| 8 | 牧野節成 (ときしげ) |

従五位下・ 河内守 |

文政8年(1825) ~ 嘉永5年(1852) |

| 9 | 牧野誠成 (たかしげ) |

従五位下・ 河内守 |

嘉永5年(1852)~ 明治2年(1869) |

| 10 | 牧野弼成 (すけしげ) |

従五位下・ 内匠頭 |

明治2年(1869) ~ 明治4年(1871) |

■田辺藩の家臣団

田辺藩の家臣団は、藩祖牧野親成以前に牧野氏の出身三河国を中心に召抱えられた「三河衆」「尾張衆」、

父牧野信成の代に召抱えられた「石戸衆(武蔵国石戸の領主時代)」「御留守居与力衆」「関宿衆(下総国関宿の領主時代)」が中核をしめます。

牧野親成の代には、藩政を取り仕切る上級家臣団は、ほぼ固定されました。これ以後の新規取立の上中級の家臣は、これらの家臣の庶家が大半を占めました。

「三河衆」には、古河・城所・竹内・榊山・磯田・蟹江・杉本・山中・佐原の諸家があります。

牧野富成以降は、浪人・家臣庶家・技能者が召抱えられ、下級家臣層(無足)が充実していきます。

幕末期の分限帳によると、藩政は知行330石から150石取の家老・御用人番頭兼18人が中心となって執行されました。

その下で、郡奉行2人が在方・町方・寺社方の行政を担当しました。またその役席は80をこえました。

田辺藩家臣数は、明治2年(1869)で士族298戸、卒族171戸。

■田辺藩牧野家の家臣