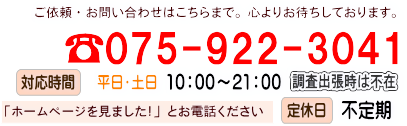

お問い合わせをお待ちしております

TEL. 075-922-3041

営業時間 AM10:00 ~ PM21:00

福知山藩家臣のご先祖調べ

明智光秀は、織田信長の命を受けて丹波国の征討を開始します。しかし赤井・波多野連合軍の粘り強い抵抗を受け、丹波制圧に苦戦します。

天正7年(1579)6月に波多野氏の居城八上城が落城、同年8月には赤井氏の居城黒井城も落城し、丹波を制圧しました。

その功績により丹波一国を与えられた明智光秀は、塩見氏の居城横山城を福知山城と改名、近世城郭へと修築し、城代に明智秀満を置き、福知山地域を支配させました。

「本能寺の変」で織田信長を討った明智光秀が、天正10年(1582)6月の「山崎の合戦」で羽柴秀吉に敗れると、丹波は秀吉が支配する所となり、福知山城には杉原家次・小野木重次が入りました。

慶長5年(1600)「関ヶ原の戦い」で徳川家康に与した有馬豊氏は、遠江横須賀3万石から福知山6万石に加増移封されて福知山藩が立藩しました。

有馬豊氏は「大坂の陣」でも武功を挙げ、元和6年(1620)12月筑後久留米藩21万石に加増転封されました。

その後は領主が度々代わります。有馬氏の後、伏見奉行小堀氏が統治し、元和7年(1621)に丹波亀山藩から岡部長盛が入封します。

寛永元年(1624)9月岡部長盛が美濃大垣藩に転封されると、替わって摂津中島藩から稲葉紀通が入封します。

慶安元年(1648)8月稲葉氏が改易となると、一時期幕府直轄領となり、慶安2年(1649)2月三河刈谷藩から松平忠房が入封しました。

寛文9年(1669)6月松平忠房が肥前島原藩に移封となると、替わって常陸土浦藩から朽木稙昌が入封しました。以後、明治維新まで朽木氏が統治することとなります。

藩祖朽木稙昌は、父朽木稙綱が3代将軍徳川家光のもとで御小姓番頭や奏者番を務めたことで厚遇され、譜代大名として取り立てられました。

そうした経緯から藩主朽木氏は奏者番・御小姓番頭・寺社奉行を務めています。

| 藩庁 | 福知山城(福知山市) | |

| 江戸屋敷 | 上屋敷 (千代田区 日比谷公園ほか) 中屋敷(中央区築地四丁目) 下屋敷(新宿区若松町) |

|

| 石高(表高) | 3万2千石 | |

| 江戸城控間 | 雁間 | |

| 格付け | 城主 | |

| 爵位 | 子爵 |

■福知山藩の歴代藩主

※歴代藩主の中で朽木氏を記します。

| 朽木(くつき)氏 | 家紋:隅立て四つ目結紋 本姓:宇多源氏佐々木氏流高島氏族 |

||

| 菩提寺:曹洞宗久昌寺 (福知山市寺町) | |||

| 代数 | 氏名 | 官位 | 在職 |

| 1 | 朽木稙昌 (たねまさ) |

従五位下・ 伊予守 |

寛文9年(1669) ~ 宝永5年(1708) |

| 2 | 朽木稙元 (たねもと) |

従五位下・ 民部少輔 |

宝永5年(1708) ~ 享保6年(1721) |

| 3 | 朽木稙綱 (たねつな) |

従五位下・ 伊予守 |

享保6年(1721) ~ 享保11年(1726) |

| 4 | 朽木稙治 (たねはる) |

従五位下・ 土佐守 |

享保11年(1726) ~ 享保13年(1728) |

| 5 | 朽木玄綱 (とうつな) |

従五位下・ 土佐守 |

享保13年(1728) ~ 明和7年(1770) |

| 6 | 朽木綱貞 (つなさだ) |

従五位下・ 出羽守 |

明和7年(1770) ~ 安永9年(1780) |

| 7 | 朽木舖綱 (のぶつな) |

従五位下・ 伊予守 |

安永9年(1780) ~ 天明7年(1787) |

| 8 | 朽木昌綱 (まさつな) |

従五位下・ 近江守 |

天明7年(1787) ~ 寛政12年(1800) |

| 9 | 朽木倫綱 (ともつな) |

従五位下・ 土佐守 |

寛政12年(1800)~ 享和2年(1802) |

| 10 | 朽木綱方 (つなかた) |

従五位下・ 土佐守 |

享和3年(1803) ~ 文政3年(1820) |

| 11 | 朽木綱條 (つなえだ) |

従五位下・ 隠岐守 |

文政3年(1820)~ 天保7年(1836) |

| 12 | 朽木綱張 (つなはる) |

従五位下・ 近江守 |

天保7年(1836) ~ 慶応3年(1867) |

| 13 | 朽木為綱 (もりつな) |

従五位下・ 近江守 |

慶応3年(1867) ~ 明治4年(1871) |

■福知山藩の家臣団

福知山藩は藩祖朽木稙昌の父朽木稙綱が3代将軍徳川家光のもとで立身出世して大名に取り立てられ、急成長したため譜代家臣の数は少なく、その都度召し抱えてきました。

それでも当初は朽木谷の本家から付けられた近江譜代の家臣が重職にありました。朽木・古賀・古川をはじめ、川島・原井・河瀬・角川・森・桑野・近藤・瀬川・北村などの諸氏がいました。

この他、常陸時代に召し抱えれた者や他藩の浪人であった者に、飯田・高松・本郷・田中・後藤・北條・谷中・服部・成田などの諸氏がいました。

藩祖朽木稙昌の代には、川崎・佐原・林・富永の諸氏が召し抱えられますが、有能有芸の者が選ばれました。

5代朽木玄綱の代までにほぼ上級家臣の家筋は定まり、それ以降に召し抱えられた者は下級武士がほとんどでした。

福知山藩家臣団の格(格式)は以下の通りです。役職は格に対応させています。

一桁は、御城代から御留守居まで

上段は、御旗奉行から中小姓まで

中段は、祐筆から大納戸まで

下段は、徒士目付から大工頭まで

以上が士分です。

そのなかでも上段と中段は、藩主に一人ずつ拝礼謁見する資格を持つ独礼、

下段は、一同列座して拝謁する惣礼となります。

足軽などの下級武士層は、拝謁することが許されない並礼、一切の礼式に関係しない無礼に分かれていました。

禄(俸禄)支給方法は給知(石取り・給人)、無足(俵取り・切米取り)、扶持取りの3つに分かれていました。

給知は上段以上ですが、知行地が与えられるのではなく、実際は蔵米から支給されました。

福知山藩の場合は元禄期より半知借上になっていたため、給知100石取でも実収20石(50俵)程度でした。

中段・下段の平士は無足でした。無足は知行地を持たない武士という意味で、蔵米から〇俵〇人扶持という形で支給されました。

■福知山藩朽木家の家臣